播磨学研究所、兵庫県立大学、播磨広域連携協議会、姫路市が主催する2025年度播磨学特別講座「播磨の道」(全9回)に申し込み、無事にチケットを入手できたため受講してきます。

なぜ道か?

それは僕が活動拠点にしている加西市の歴史を考察する上で極めて重要だからです。

我が国の歴史において、街道網は物資の流通、情報の伝達、文化の交流に不可欠な役割を果たしてきました。特に古代から近世にかけて、主要な街道の結節点に位置する地域は、交通の利便性を背景に経済的、文化的な繁栄を享受する傾向がありました。

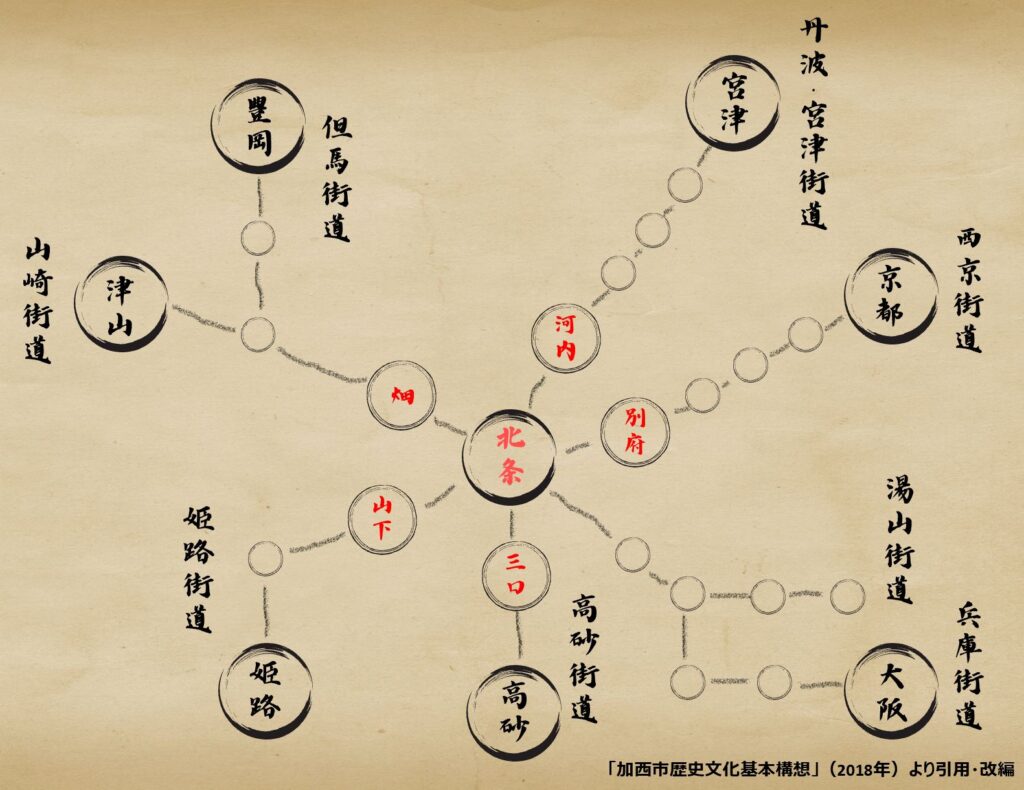

加西市北条町は古くから門前町として栄え、さらに江戸時代には主要な街道が交わる交差点の宿場町として栄えました。京都と出雲、山陽と山陰を結ぶ東西の街道に南北の街道が集まる交通の要衝であり、つまりは多様なヒト、モノ、情報が歴史的に集積してきた街と考えることができます。

(図は「加西市歴史文化基本構想」より引用、改編)

実際に北条の旧市街地を歩くと、古い道標が残っており当時の旅人たちが往来してにぎわう街の様子をを想像せずにはいられません。

別の記事にも書きましたが、少年期を北条で過ごした柳田國男が『故郷七十年』に示唆に富む一節を残しています。

「北条という町は、もう少し郷土史の研究家たちによって探索さるべき土地柄なのであろう。

(中略)天領であったために、人々の改変の手が加えられておらず、古い遺跡が残存しているのである。(中略)いわば北条は播州の一つの都であった」

著作権表示:不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Kunio_Yanagita.jpg

さらに時代をさかのぼると、古代の播磨国には、都と九州の大宰府を結ぶ七道の一つである古代山陽道が主要な街道として整備されていました。

古代山陽道は律令国家にとって最も重要な幹線道路であり、「大路」と位置づけられ約16キロメートルごとに駅家が設置される規定となっていました。しかし、播磨国内には9つの駅家が置かれ、その間隔は約11キロメートルと短く、頻繁な交通があったことが示唆されます。これは、播磨国が古代においても政治的、軍事的に重要な地域であったことを示唆しています。なお、古代山陽道のルートは、現在の県道5号線とほぼ重なるように東西に伸びています。

現在の県道5号線の位置からすると、古代山陽道自体は加西を通ってなかった可能性があります。

しかし、加西には多くの古墳が存在することから、古代山陽道が当時の発展に寄与したことが想像されます。

このように播磨の道は歴史上で重要な意味を持っています。道と加西がどのように関わってきたのか、他所では得られない学びを期待しています。

参考文献

加西市歴史文化基本構想

北条の宿散策コース(かさい観光ナビ)

北条町の旧市街地 門前町・宿場町として栄える(トラベルニュース)

播磨古道調査報告書・パンフレットの紹介(姫路市ホームページ)